Elektrische Prüfung von Maschinen: Diese 7 Normen müssen Sie kennen

Die elektrische Prüfung nach Norm ist ein zentrales Thema im CE-Prozess. Doch welche Normen sind wirklich anzuwenden? In diesem Artikel erläutere ich, warum die elektrische Prüfung im Konformitätsbewertungsverfahren unverzichtbar ist, welche sieben Normen in der Praxis relevant sind und wie Maschinenbauer und Betreiber rechtssicher mit den Prüfanforderungen umgehen.

Ihr Experte für die CE-Kennzeichnung von Maschinen und Produktionsanlagen.

"Gerne können wir Sie bei der CE-Kennzeichnung Ihrer Maschine oder Produktionsanlage unterstützen."

1. Elektrische Ausrüstung im CE-Konformitätsbewertungsverfahren

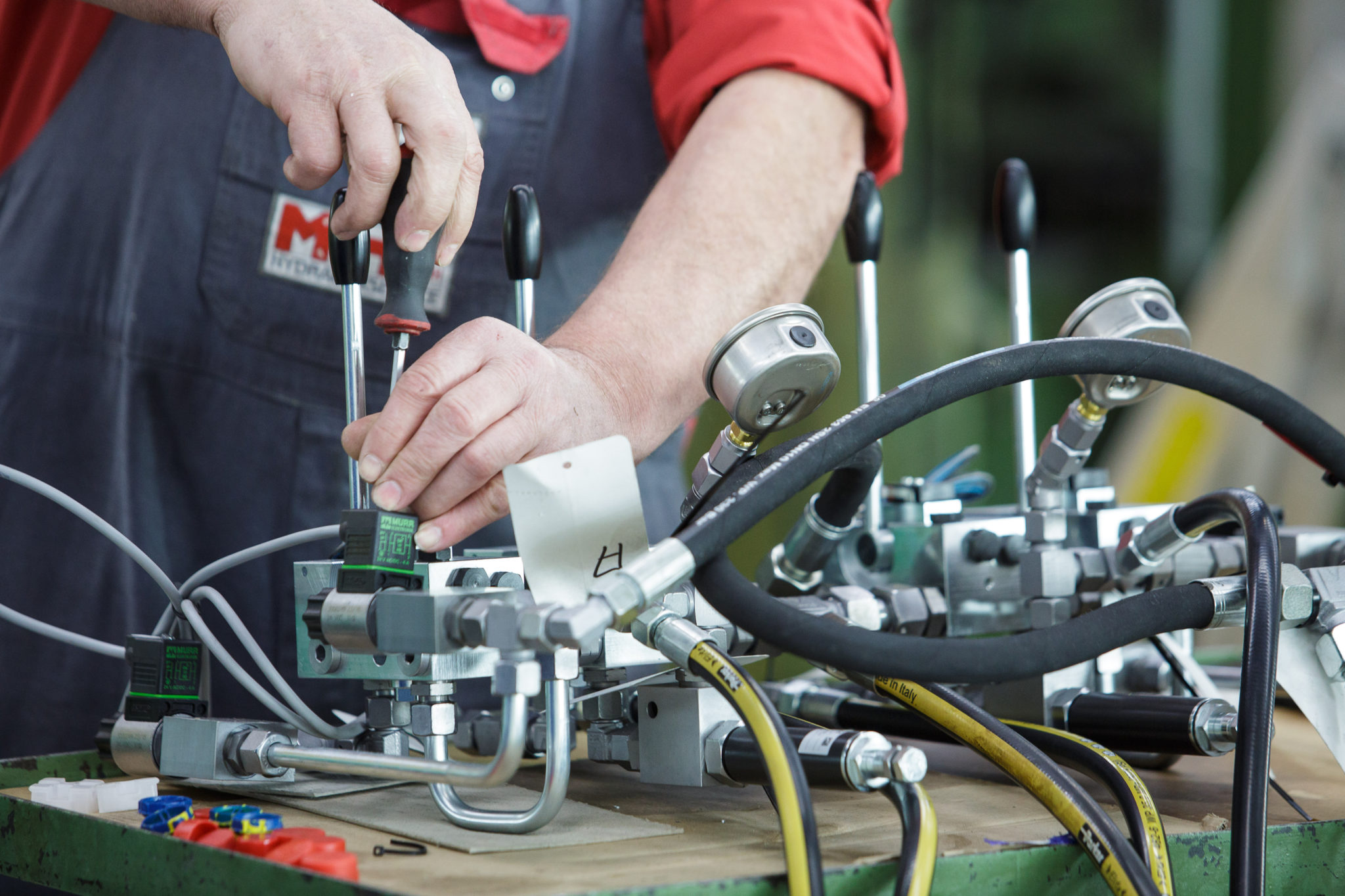

Die elektrische Ausrüstung ist ein essenzieller Bestandteil der Maschinensicherheit und somit auch ein fester Bestandteil des CE-Konformitätsbewertungsverfahrens. Ohne eine normgerechte elektrische Prüfung ist eine rechtskonforme CE-Kennzeichnung nicht möglich. Maschinen mit elektrischen Komponenten unterliegen speziellen Prüfpflichten, deren korrekte Umsetzung über die Konformität mit der Maschinenrichtlinie entscheidet. Eine pauschale Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 reicht hier nicht aus.

1.1 Warum die elektrische Prüfung eine zentrale Rolle spielt

Ich erlebe in der Praxis regelmäßig, dass die Maschinenbauer die Bedeutung der elektrischen Prüfung unterschätzen. Die Prüfung ist jedoch nicht nur ein formaler Schritt, sondern ein Sicherheitsnachweis. Wer elektrische Ausrüstungen nicht nach den richtigen Normen errichtet und prüft, riskiert erhebliche Haftungsprobleme. Die elektrische Prüfung stellt sicher, dass die Maschinen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG genügen.

1.2 Missverständnisse und Irrtümer: Warum DGUV Vorschrift 3 nicht ausreicht

Viele Hersteller verweisen auf die DGUV Vorschrift 3, wenn es um elektrische Prüfungen geht. Diese Vorschrift regelt jedoch lediglich die Prüfung während des Betriebes, also nachdem die Maschine in Verkehr gebracht wurde. Sie enthält keine konkreten Vorgaben zur Art der Prüfung, sondern verweist auf andere Normen. Für das Inverkehrbringen und die CE-Kennzeichnung sind jedoch andere, spezifischere Normen anzuwenden. Wer sich allein auf die DGUV Vorschrift 3 verlässt, dokumentiert keine vollständige normgerechte Prüfung.

1.3 Der richtige Einstieg: Normenrecherche als Basis der CE-Kennzeichnung

Ich empfehle, jede CE-Kennzeichnung mit einer systematischen Normenrecherche zu beginnen. Dabei wird geprüft, welche Normen auf die jeweilige Maschine und ihre elektrische Ausrüstung anwendbar sind. In dieser frühen Phase des Konformitätsbewertungsverfahrens legen wir gemeinsam mit unseren Kunden die Prüfgrundlagen fest:

• Welche Normen gelten für Energieverteilungen?

• Welche für ortsveränderliche Geräte?

• Welche für die eigentliche Maschine?

Erst wenn diese Zuordnung klar ist, lässt sich ein belastbares Prüfsystem aufbauen.

2. Diese Normen bestimmen die Prüfung elektrischer Ausrüstungen

Die Wahl der richtigen Norm ist entscheidend, um elektrische Prüfungen normgerecht durchzuführen. In der Praxis sind mehrere Normen bzw. Vorschriften von besonderer Relevanz. Jede Norm adressiert eine spezifische Situation, von der Energieverteilung über ortsveränderliche Geräte bis hin zu Maschinen. Eine saubere Abgrenzung der Prüfbereiche ist dabei ebenso wichtig wie die Zuordnung von Zuständigkeiten.

2.1 VDE 0100-600: Erstprüfung von Energieverteilungen

Diese Norm "DIN VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6: Prüfungen" beschreibt die Prüfung von Niederspannungsanlagen vor der ersten Inbetriebnahme. Sie kommt immer dann zur Anwendung, wenn Energieverteilungen unabhängig von Maschinen installiert werden, z.B. in der Gebäudeinstallation. In Projekten prüfen wir z. B. eine fest angeschlossene Energieverteilung, die nicht zur Maschine gehört, nach dieser Norm. Das betrifft Schaltschränke, Zuleitungen und Verteileranlagen ohne funktionalen Maschinenbezug.

2.2 VDE 0105-100 A1: Wiederholungsprüfungen im Betrieb

Diese Norm regelt die regelmäßige Prüfung elektrischer Anlagen im Betrieb. Sie ist für Betreiber relevant, nicht für Hersteller im Rahmen der CE-Kennzeichnung. Prüfungen nach dieser Norm dienen der Instandhaltung und zielen auf die Sicherheit über die gesamte Betriebsdauer. Sie schreibt jedoch keine Prüfzyklen vor, sondern verweist auf die Gefährdungsbeurteilung als Grundlage für die Festlegung von Intervallen. Besonders bei Industrieanlagen mit hoher Beanspruchung muss die Prüfung engmaschiger erfolgen als bei wenig genutzten Büroinstallationen.

2.3 DIN EN 50699 und DIN EN 50678: Prüfpflicht für ortsveränderliche Betriebsmittel

Diese Norm ist für die Erst- und Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte anzuwenden. Dazu zählen beispielsweise Bohrmaschinen, Laborgeräte oder Verlängerungskabel. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Prüfmethoden und -grenzen. In der Praxis erkennt man geprüfte Geräte oft an Prüfaufklebern mit Datum und Normverweis. Die Vorgängernorm war die DIN VDE 0701-0702.

Wichtig: Auch Geräte der Informationstechnik, wie PCs, fallen unter diese Norm, allerdings mit angepassten Prüfintervallen je nach Nutzung und Umfeld.

2.4 EN 60204-1 / VDE 0113: Maschinen mit elektrischer Ausrüstung

Diese Norm ist für die elektrische Ausrüstung von Maschinen maßgeblich. Sie enthält detaillierte Anforderungen an Planung, Aufbau und Prüfung elektrischer Ausrüstungen, inklusive der zu verwendenden Komponenten, Umgebungsbedingungen und Sicherheitsfunktionen.

Wichtig: Die EN 60204-1 ist eine sogenannte Errichter-Norm und gilt für das Inverkehrbringen von Maschinen. Sie ist daher verpflichtend im Rahmen der CE-Kennzeichnung.

2.5 EN 60204-32: Spezielle Anforderungen für Hebezeuge

Dieser Teil der Normenreihe EN 60204 richtet sich speziell an elektrisch betriebene Hebezeuge. Hier gelten zusätzliche Anforderungen, etwa an die Steuerung und Schutzmaßnahmen. Wenn eine Maschine als Hebezeug klassifiziert ist, muss dieser Normteil ergänzend zur EN 60204-1 angewendet werden. Ich empfehle, dies frühzeitig in der Normenrecherche zu identifizieren, um spätere Nacharbeiten zu vermeiden.

2.6 DGUV Vorschrift 3: Betreibervorschrift ohne konkrete Prüfvorgaben

Diese Vorschrift gilt für elektrische Betriebsmittel im laufenden Betrieb. Sie schreibt vor, dass elektrische Anlagen und Geräte regelmäßig geprüft werden müssen, enthält aber keine technischen Details zur Durchführung. Die DGUV Vorschrift 3 verweist auf andere Normen, insbesondere auf die bereits genannten, um die konkrete Prüfmethodik abzuleiten. Für Hersteller im CE-Prozess ist sie nicht anwendbar, sie betrifft ausschließlich Betreiberpflichten.

2.7 Schnittstellen definieren: Wer prüft was – Hersteller oder Betreiber?

Ein kritischer Punkt in der Praxis ist die Definition der Prüfschnittstelle:

• Wo endet die Maschine, und wo beginnt die Gebäudetechnik?

• Wer ist für welche Leitung zuständig, z. B. bei einer Zuleitung mit Steckverbindung?

Ich empfehle, die Prüfschnittstelle schriftlich festzuhalten, z.B. „Ab der Klemmleiste wird nach EN 60204-1 geprüft, die Zuleitung davor nach VDE 0100-600.“ Diese klare Trennung vermeidet Missverständnisse und doppelte oder lückenhafte Prüfungen.

3. Empfehlungen für eine normgerechte Umsetzung in der Praxis

Die Vielzahl an Normen zur elektrischen Prüfung kann auf den ersten Blick unübersichtlich wirken. Doch wer systematisch vorgeht und klare Zuständigkeiten definiert, kann die Anforderungen effizient umsetzen. Ich unterstütze Maschinenhersteller regelmäßig dabei, die Prüfstrategie rechts- und normkonform aufzubauen, von der Normenrecherche bis zur Erstellung prüffähiger Nachweise.

3.1 Abgrenzung zwischen Maschinenprüfung und Energieverteilung

Eine häufige Fehlerquelle ist die unklare Trennung zwischen der Maschinenprüfung und der Gebäudeinstallation. In einem typischen Projekt legen wir daher frühzeitig fest, wo die elektrische Prüfung beginnt, etwa an der Klemmleiste der Maschine, und welche Abschnitte davor durch die Gebäudeelektrik abgedeckt sind. Die Maschine wird dann nach EN 60204-1 geprüft, die Energieverteilung z. B. nach VDE 0100-600. So lassen sich Zuständigkeiten und Prüfberichte sauber zuordnen.

3.2 Prüfstrategie und Dokumentation im CE-Prozess

Eine durchdachte Prüfstrategie umfasst nicht nur die Durchführung der elektrischen Prüfung, sondern auch deren Nachweis. Wir erstellen mit unseren Kunden prüffähige Unterlagen und Schnittstellenbeschreibungen. Diese sind essenziell für die CE-Dokumentation und dienen im Streitfall als Nachweis für die Sorgfaltspflicht. Jede Prüfung wird mit Bezug auf die angewandte Norm dokumentiert.

3.3 Vermeidung typischer Fehler bei der Anwendung der Normen

In der Praxis sehe ich immer wieder, dass Normen falsch oder unvollständig angewandt werden. Häufige Fehler sind:

• Verwendung der DGUV Vorschrift 3 anstelle von EN 60204-1 bei der CE-Prüfung

• Keine schriftliche Festlegung der Prüfschnittstelle

• Prüfung von Maschinen ohne normgerechte Dokumentation

Ich empfehle, diese Punkte bereits im Projektverlauf zu klären, idealerweise im Rahmen einer CE-Beratung. So lassen sich teure Nachbesserungen vermeiden.

Sie möchten wissen, welche Normen bei Ihrer Maschine anzuwenden sind und wie Sie Ihre elektrische Prüfung CE-konform umsetzen? Wir begleiten Hersteller bei der rechtssicheren CE-Kennzeichnung ihrer Maschinen. Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Wir klären Ihre individuellen Anforderungen und begleiten Sie durch das gesamte Konformitätsbewertungsverfahren.

"Lassen Sie uns prüfen, ob Sie die Herstellerhaftung übernommen haben und leiten Sie die notwendigen Schritte ein, um Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen."

Ihr Experte für CE-Kennzeichnung von Maschinen und Anlagen.