CE-Kennzeichnung einfach erklärt: So erfüllen Hersteller sicher alle gesetzlichen Anforderungen

CE-Kennzeichnung einfach erklärt: Dieser Fachartikel zeigt Maschinenherstellern und Betreibern von Produktionsanlagen, worauf es bei der Umsetzung ankommt. Von der Auswahl der richtigen EU-Richtlinien über das Konformitätsbewertungsverfahren bis hin zur korrekten Anbringung des CE-Zeichens, verständlich und praxisnah erklärt.

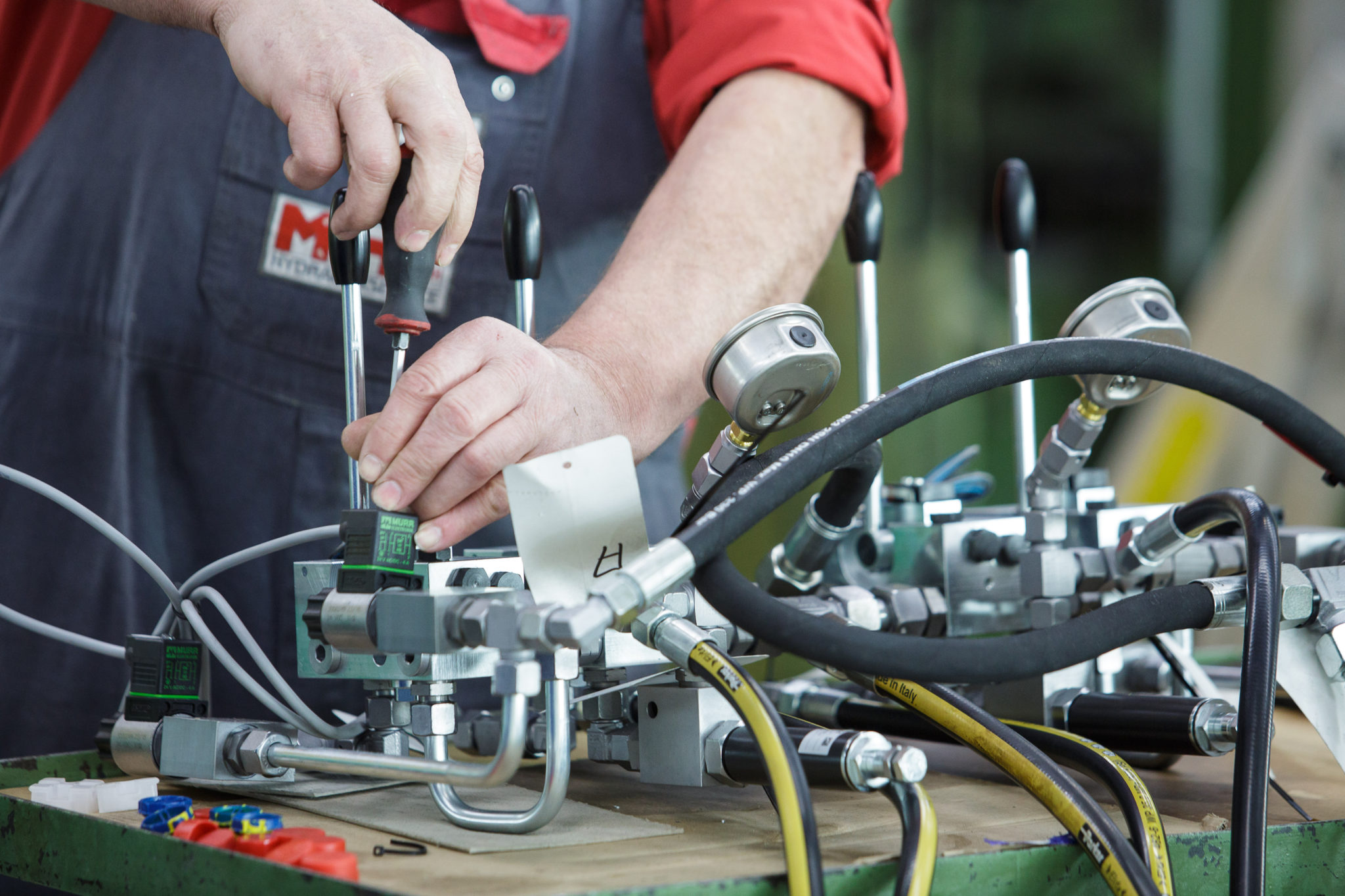

Ihr Experte für die CE-Kennzeichnung von Maschinen und Produktionsanlagen.

"Gerne können wir Sie bei der CE-Kennzeichnung Ihrer Maschine oder Produktionsanlage unterstützen."

1. CE-Kennzeichnung als Pflicht für Maschinenhersteller und Betreiber

1.1 Unterschiedliche Sicherheitsverständnisse im internationalen Vergleich

Sicherheitsstandards sind weltweit unterschiedlich ausgeprägt. In vielen Ländern gelten andere Maßstäbe für das, was als sicher oder unsicher eingestuft wird. Beispiele wie provisorische Baugerüste aus Bambus oder offene Kabelinstallationen verdeutlichen: Was für europäische Augen riskant wirkt, ist in anderen Regionen akzeptierte Praxis. Genau deshalb verfolgt die Europäische Union das Ziel, durch verbindliche Richtlinien ein einheitliches Sicherheitsniveau zu schaffen.

1.2 Einheitliche Anforderungen in der EU durch CE-Richtlinien

In der Europäischen Union legen Richtlinien und Verordnungen fest, ab wann ein Produkt als sicher gilt. Für Maschinen ist dies insbesondere die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Daneben können je nach Ausrüstung weitere Richtlinien wie die EMV-Richtlinie (2014/30/EU) oder die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) greifen. Die CE-Kennzeichnung ist dabei nicht nur ein Symbol, sie dokumentiert die rechtskonforme Umsetzung dieser Anforderungen und fungiert als „Reisepass“ für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

1.3 Konsequenzen bei fehlender oder fehlerhafter CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist keine freiwillige Maßnahme, sondern eine gesetzliche Verpflichtung. Wer als Hersteller ein Produkt ohne korrekte CE-Kennzeichnung in Verkehr bringt, riskiert Vertriebsverbote, Rückrufaktionen und erhebliche Bußgelder. In gravierenden Fällen haften Hersteller auch persönlich, insbesondere wenn durch fehlerhafte Produkte Personen zu Schaden kommen. Für Betreiber bedeutet das: Auch der Einkauf von Maschinen ohne ordnungsgemäße CE-Kennzeichnung kann rechtliche Folgen nach sich ziehen.

2. Relevante Richtlinien für Produktionsmaschinen und Anlagen

2.1 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als zentrale Grundlage

Für nahezu alle Maschinenhersteller in Europa bildet die Maschinenrichtlinie die Grundlage der CE-Kennzeichnung. Sie definiert grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die zwingend erfüllt werden müssen. Ziel ist es, das Inverkehrbringen und die Nutzung sicherer Maschinen zu gewährleisten, unabhängig davon, ob es sich um Serienmaschinen oder Einzelanfertigungen handelt.

2.2 Ergänzende Richtlinien: EMV, Niederspannung, Druckgeräte

Je nach Produkttyp und Ausstattung sind weitere EU-Richtlinien zu berücksichtigen. Elektrotechnische Maschinen fallen häufig zusätzlich unter die EMV-Richtlinie, bei Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln unter die Niederspannungsrichtlinie. Enthält eine Anlage druckführende Komponenten, kann auch die Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) relevant sein. Die Kombination dieser Richtlinien erfordert eine genaue Analyse der Produktspezifikation.

2.3 Typische Fehler bei der Richtlinienauswahl und ihre Folgen

In der Praxis beobachte ich häufig, dass Hersteller falsche Richtlinien anwenden oder relevante Anforderungen übersehen. Das hat schwerwiegende Konsequenzen. Eine CE-Kennzeichnung auf Basis der falschen Richtlinie ist rechtlich nicht wirksam. Im Schadensfall oder bei einer behördlichen Kontrolle zählt nur, ob alle zutreffenden Richtlinien korrekt berücksichtigt wurden. Daher ist eine fundierte Richtlinienanalyse immer der erste und wichtigste Schritt.

3. CE-Kennzeichnung korrekt umsetzen: Schritt-für-Schritt-Verfahren

3.1 Identifikation der zutreffenden Richtlinien und Normen

Zu Beginn eines jeden CE-Prozesses steht die sorgfältige Prüfung, welche EU-Richtlinien auf das jeweilige Produkt zutreffen. Diese Analyse bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen. In der Maschinenbranche betrifft das insbesondere die Maschinenrichtlinie sowie in vielen Fällen die EMV- und die Niederspannungsrichtlinie. Auch die Auswahl harmonisierter Normen ist entscheidend, da sie den „Stand der Technik“ konkretisieren und als Beleg für die Einhaltung der Schutzziele dienen.

3.2 Risikobeurteilung und Technische Dokumentation

Ein zentrales Element des CE-Prozesses ist die Risikobeurteilung. Ich ermittele darin systematisch alle Gefährdungen, die von der Maschine ausgehen können, und dokumentiere, welche technischen oder organisatorischen Maßnahmen zur Risikominderung getroffen wurden. Ergänzt wird diese Analyse durch vollständige technische Unterlagen, einschließlich Zeichnungen, Stücklisten, Stromlaufplänen und Bedienungsanleitungen. Nur so lässt sich die Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen nachweisen.

3.3 Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild

Nach erfolgreicher Durchführung aller Prüf- und Dokumentationsschritte stellt der Hersteller die Konformitätserklärung aus. In diesem Dokument versichert er als Hersteller, dass die Maschine allen einschlägigen Richtlinien und Normen entspricht. Diese Erklärung ist rechtlich bindend und gehört zur technischen Dokumentation. Abschließend bringt er das CE-Zeichen gut sichtbar mit dem Typenschild der Maschine an. Damit ist das Konformitätsbewertungsverfahren abgeschlossen und das Produkt darf in der EU frei vertrieben werden.

4. Konformitätsbewertungsverfahren: Eigenverantwortung oder notifizierte Stelle?

4.1 Wann Hersteller eigenständig handeln dürfen

In vielen Fällen dürfen Hersteller das Konformitätsbewertungsverfahren selbst durchführen. Das bedeutet: Sie prüfen eigenverantwortlich, ob ihre Maschine alle geltenden Anforderungen erfüllt, erstellen die technische Dokumentation und stellen die Konformitätserklärung aus. Dies gilt insbesondere dann, wenn die angewendeten Richtlinien keine Beteiligung Dritter fordern. Gerade im Maschinenbau ist dieser Weg weit verbreitet und bei korrekter Anwendung völlig ausreichend.

4.2 Wann eine notifizierte Stelle eingeschaltet werden muss

Es gibt jedoch Produktkategorien oder Richtlinien, die zwingend die Einbindung einer notifizierten Stelle verlangen. Diese Stellen sind von den EU-Mitgliedstaaten benannt und überwachen die Einhaltung des jeweiligen Konformitätsbewertungsverfahrens. Typischerweise ist dies der Fall, wenn besonders hohe Risiken durch bestimmte Maschinenarten bestehen.

4.3 Auswahlkriterien und Zusammenarbeit mit notifizierten Stellen

Die Auswahl der richtigen notifizierten Stelle erfolgt über die EU-Datenbank NANDO. Dort sind alle zugelassenen Prüfstellen mit ihrem Fachgebiet gelistet. Wichtig ist, dass die gewählte Stelle für die konkrete Produktgruppe benannt ist. In der Zusammenarbeit kommt es auf eine klare Kommunikation und vollständige Unterlagen an. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die passende Stelle zu finden und alle Anforderungen professionell umzusetzen.

5. Was Betreiber wissen müssen: Verantwortung trotz CE-Zeichen

5.1 Wann Betreiber selbst in der Pflicht stehen

Betreiber verlassen sich oft auf die CE-Kennzeichnung des Herstellers, doch das entbindet sie nicht von eigenen Pflichten. Wer eine Maschine in Betrieb nimmt, muss prüfen, ob sie zum konkreten Einsatzfall passt und sicher betrieben werden kann. Auch bei Umbauten oder Erweiterungen kann eine erneute Bewertung notwendig sein. In diesen Fällen rutschen Betreiber in die Rolle eines Herstellers, mit allen rechtlichen Konsequenzen.

5.2 Umbauten, Integration und CE-Pflicht bei Bestandsanlagen

Wird eine bestehende Anlage wesentlich verändert, zum Beispiel durch den Austausch von Steuerungssystemen oder das Hinzufügen neuer Module, kann dies eine neue CE-Kennzeichnung erforderlich machen. Ob ein Umbau als „wesentliche Veränderung“ gilt, muss im Einzelfall geprüft werden. Wir helfen unseren Kunden, diese Einschätzung fachlich korrekt zu treffen und bei Bedarf den CE-Prozess neu aufzusetzen.

5.3 Praxisfehler vermeiden: Haftungsrisiken und Rückrufpflichten

Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass viele Betreiber unbewusst Risiken eingehen, z.B. durch das Nachrüsten von Schutzvorrichtungen ohne Gesamtbewertung oder durch fehlende Betriebsanleitungen nach Umbauten. Kommt es in solchen Fällen zu einem Unfall, liegt die Haftung oft beim Betreiber. Deshalb sollte jede technische Veränderung sorgfältig dokumentiert und rechtlich bewertet werden. Eine klare Kommunikation mit dem Hersteller und gegebenenfalls externe Beratung sind hier dringend zu empfehlen.

6. Fazit: Sicherheit, Rechtssicherheit und Marktzugang durch CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist weit mehr als ein Aufkleber. Sie steht für die Einhaltung verbindlicher Sicherheitsanforderungen, für den freien Warenverkehr in Europa und für die rechtliche Absicherung von Herstellern und Betreibern. Wer die CE-Pflichten ernst nimmt, schützt nicht nur seine Kunden und Mitarbeitenden, sondern auch das eigene Unternehmen vor rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken. Ich empfehle jedem Maschinenhersteller und Anlagenbetreiber, den CE-Prozess professionell anzugehen mit fundierter Richtlinienkenntnis, systematischer Dokumentation und einem klaren Verständnis für die eigene Verantwortung.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihre Maschine CE-konform ist oder Unterstützung bei der Umsetzung benötigen, bieten wir Ihnen ein kostenloses Erstgespräch an. Wir klären gemeinsam, welche Schritte notwendig sind und begleiten Sie sicher durch den gesamten CE-Prozess.

"Lassen Sie uns prüfen, ob Sie die Herstellerhaftung übernommen haben und leiten Sie die notwendigen Schritte ein, um Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen."

Ihr Experte für CE-Kennzeichnung von Maschinen und Anlagen.