Unterschied Risikobeurteilung und Gefährdungsbeurteilung: Was Hersteller und Betreiber beachten müssen

Was ist der Unterschied zwischen einer Risikobeurteilung und einer Gefährdungsbeurteilung und wann ist was erforderlich? Sicher haben Sie sich auch schon öfter diese Frage gestellt. Ich erläutere hier die wichtigsten Aspekte.

Ihr Experte für die CE-Kennzeichnung von Maschinen und Produktionsanlagen.

"Gerne können wir Sie bei der CE-Kennzeichnung Ihrer Maschine oder Produktionsanlage unterstützen."

1. Zwei Beurteilungen, zwei Zielrichtungen

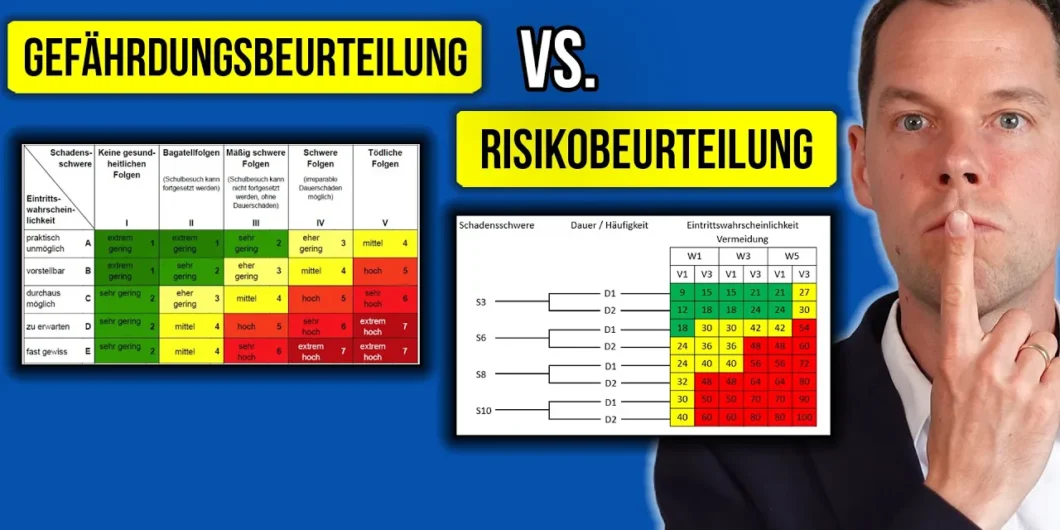

In der täglichen Praxis begegnet mir oft eine Verwechslung zweier grundlegender Begriffe: Risikobeurteilung und Gefährdungsbeurteilung. Obwohl beide Verfahren auf den ersten Blick ähnlich wirken, verfolgen sie unterschiedliche Ziele, richten sich an verschiedene Verantwortliche und sind rechtlich verschieden geregelt.

Die Risikobeurteilung dient der Produktsicherheit und ist ein zentraler Bestandteil der CE-Kennzeichnung. Sie wird vom Hersteller durchgeführt und zielt darauf ab, die Sicherheit des Produkts über den gesamten Lebenszyklus hinweg sicherzustellen.

Die Gefährdungsbeurteilung hingegen gehört in den Bereich der Arbeitssicherheit. Sie wird vom Arbeitgeber erstellt und dient dazu, mögliche Gefährdungen am Arbeitsplatz zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. Sie ist nicht produkt-, sondern tätigkeitsbezogen.

Die Unterschiede sind nicht nur formaler Art, sie bestimmen, wer in welchem Kontext welche Verantwortung trägt.

2. Rechtliche Grundlagen im Vergleich: Maschinenrichtlinie zu Betriebssicherheitsverordnung

2.1 Grundlage der Risikobeurteilung

Die gesetzliche Grundlage für die Risikobeurteilung bildet die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die mit Inkrafttreten der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 aktualisiert wird. Diese schreibt verbindlich vor, dass der Hersteller einer Maschine vor dem Inverkehrbringen eine systematische Risikobeurteilung durchführen muss. Die maßgebliche Norm hierfür ist die EN ISO 12100:2010 – Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung.

2.2 Grundlage der Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung ist in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt. Sie ist verpflichtend vor der Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln und hat das Ziel, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit sicherzustellen. Verantwortlich ist hier der Arbeitgeber.

3. Risikobeurteilung

3.1 Verantwortung des Maschinenherstellers

Die Risikobeurteilung ist ein fester Bestandteil des CE-Kennzeichnungsprozesses und liegt in der Verantwortung des Herstellers. Ich empfehle, diese frühzeitig im Entwicklungsprozess zu beginnen, da sie nicht nur sicherheitsrelevant ist, sondern auch Auswirkungen auf Konstruktion, Steuerung und Benutzerinformation hat. In diesem Fachartikel gehe ich darauf ein, wann Sie mit der CE-Kennzeichnung beginnen sollten.

Die EN ISO 12100 schreibt einen strukturierten Ablauf vor:

• Festlegen der Grenzen der Maschine einschließlich Verwendungszweck, vorhersehbarer Fehlanwendung und Umgebungsbedingungen

• Identifizieren der Gefährdungen mechanisch, elektrisch, thermisch, etc.

• Bewerten der Risiken

• Risikominderung: in drei Stufen konstruktiv, technisch (z. B. Schutzeinrichtungen) und organisatorisch (z. B. Warnhinweise in der Betriebsanleitung)

3.2 Beispiel aus meinem Arbeitsalltag

Ein Hersteller von Werkzeugmaschinen führt für eine neue Maschine, die er auf den Markt bringen will, eine vollständige Risikobeurteilung durch. Diese bildet die Grundlage für die Technische Dokumentation und die Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie zur CE-Kennzeichnung.

4. Gefährdungsbeurteilung

4.1 Pflicht des Arbeitgebers

Während sich die Risikobeurteilung auf das Produkt bezieht, konzentriert sich die Gefährdungsbeurteilung auf den Einsatzort, die Arbeitsbedingungen und die konkrete Tätigkeit. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, vor Aufnahme einer Tätigkeit die Gefährdungen am Arbeitsplatz zu bewerten und geeignete Maßnahmen abzuleiten. Grundlage hierfür ist § 5 des Arbeitsschutzgesetzes sowie § 3 der Betriebssicherheitsverordnung.

Die Gefährdungsbeurteilung erfolgt tätigkeitsbezogen und berücksichtigt beispielsweise:

• Ergonomische Belastungen

• Lärm- oder Gefahrstoffeinwirkungen

• Sicherheit bei der Bedienung von Maschinen

• Organisatorische Maßnahmen wie Unterweisungen

4.2 Beispiel

In einem Betrieb wird eine neue Werkzeugmaschine in der Produktion eingesetzt. Der Arbeitgeber muss für die Tätigkeit des Bedienpersonals eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, unabhängig davon, ob der Hersteller bereits eine Risikobeurteilung erstellt hat. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Mitarbeiter und dem rechtssicheren Betrieb.

5. Praxisbeispiele: Wann welche Beurteilung notwendig ist

In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen den beiden Beurteilungen entscheidend. Ich erlebe regelmäßig Situationen, in denen Hersteller eine Gefährdungsbeurteilung für die CE-Kennzeichnung fordern, was sachlich falsch ist, und zeigt die Verwirrung, die durch unscharfe Begriffsnutzung entstehen kann.

Ein Hersteller erstellt für eine neue Werkzeugmaschine eine Risikobeurteilung, versieht die Maschine mit einer CE-Kennzeichnung und bringt sie in Verkehr. Während des Fertigungsprozesses in seinem eigenen Werk, etwa beim Schweißen oder Schleifen, führt er zusätzlich eine Gefährdungsbeurteilung durch, da es sich hierbei um arbeitsplatzbezogene Tätigkeiten handelt.

Ein Betreiber, der diese Maschine später einsetzt, muss keine neue Risikobeurteilung mehr vornehmen. Stattdessen erstellt er eine Gefährdungsbeurteilung, um sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter die Maschine sicher bedienen können, etwa im Hinblick auf Aufstellort, Lärmbelastung oder Schulungsbedarf.

6. Vier Sonderfälle: Wann der Betreiber zur Risikobeurteilung verpflichtet ist

6.1 Wesentliche Veränderung von Maschinen

Es gibt jedoch besondere Konstellationen, in denen auch der Betreiber eine Risikobeurteilung durchführen muss. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Maschine wesentlich verändert wird. Durch diese Änderung wird der Betreiber rechtlich zum Hersteller, mit allen daraus resultierenden Pflichten.

6.2 Gesamtheit von Maschinen

Ein weiteres Szenario: Der Betreiber kombiniert eine Werkzeugmaschine mit einem Roboter zu einer neuen Gesamtheit von Maschinen. Diese Verkettung gilt als neue Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie, sodass eine eigene Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung erforderlich werden können.

6.3 Import einer Maschine

Der dritte relevante Fall betrifft den Import einer Maschine. Wer eine Maschine, vollständig oder unvollständig, aus einem Drittstaat importiert, wird rechtlich zum Inverkehrbringer. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Konformität der Maschine mit den geltenden Anforderungen. Er muss eine Risikobeurteilung gemäß EN ISO 12100 durchführen, eine vollständige Technische Dokumentation erstellen, eine Konformitätserklärung ausstellen und die CE-Kennzeichnung anbringen.

6.4 Einbau unvollständige Maschine

Ein weiterer Sonderfall ist der Einbau einer unvollständigen Maschine in eine bestehende Anlage. Wer eine unvollständige Maschine in eine funktionale Gesamtheit integriert, übernimmt die Verantwortung für das daraus resultierende vollständige System. Auch in diesem Fall ist eine Risikobeurteilung erforderlich, ergänzt durch die technische Dokumentation und, sofern eine vollständige Maschine entsteht, durch die Ausstellung einer CE-Konformitätserklärung. Der Einbau führt rechtlich dazu, dass der Betreiber zum Hersteller der neuen Einheit wird, mit allen daraus folgenden Pflichten.

7. Besonderheit: Gefährdungsbeurteilung bei Montage vor Ort

Ein spezieller, aber praxisrelevanter Fall ist die Montage von Maschinen auf der Baustelle oder beim Kunden in der Produktion. Auch hier gelten unterschiedliche Anforderungen für Produkt- und Arbeitssicherheit.

Wenn Sie als Hersteller Maschinen beim Kunden vor Ort aufbauen, benötigen Sie zusätzlich zur Risikobeurteilung eine Gefährdungsbeurteilung für die Montagetätigkeit. Diese beurteilt z. B. Gefahren durch beengte Platzverhältnisse, Absturzgefahren, temporäre Stromversorgung oder Schnittstellen mit anderen Gewerken. Verantwortlich ist der Arbeitgeber der Monteure, also in der Regel das Maschinenbauunternehmen.

Eine weitere Besonderheit betrifft den Probebetrieb von Maschinen. Dieser ist nicht Bestandteil der CE-Kennzeichnung, sondern unterliegt als eigenständige Tätigkeit der Betriebssicherheitsverordnung. Wir haben diesem Thema einen eigenen Beitrag gewidmet, da hier häufig Unsicherheiten bestehen. Für den Probebetrieb ist eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich, die z. B. Testbedingungen, vorläufige Schutzeinrichtungen oder die temporäre Inbetriebnahme ohne vollständige Schutztüren berücksichtigt.

Diese Trennung zwischen Risikobeurteilung für das Produkt und Gefährdungsbeurteilung für den Montage- und Probebetriebsprozess ist essenziell, nicht nur rechtlich, sondern auch aus haftungstechnischer Sicht.

8. Fazit: Klare Zuständigkeiten vermeiden Missverständnisse

Risikobeurteilung und Gefährdungsbeurteilung sind zwei klar voneinander getrennte Verfahren. Sie unterscheiden sich in ihrer Zielsetzung, Verantwortung und der gesetzlichen Grundlage.

Der Hersteller trägt die Verantwortung für die Produktsicherheit und erstellt die Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie bzw. Maschinenverordnung.

Der Betreiber bzw. Arbeitgeber sichert die Verwendung am Arbeitsplatz durch eine Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzrecht ab.

Ich empfehle, in der Kommunikation mit Kunden und Partnern diese Begriffe präzise zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden. In unserem Ingenieurbüro erleben wir immer wieder Unsicherheiten in der Praxis, z.B. wenn von einer „Gefährdungsbeurteilung zur CE-Kennzeichnung“ gesprochen wird. Solche Formulierungen deuten auf fehlende Klarheit hin und können im schlimmsten Fall zu rechtlich fehlerhaften Dokumentationen führen.

Benötigen Sie eine Risikobeurteilung für Ihre Maschine oder eine vollständige CE-Kennzeichnung? Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und wir klären Ihre offenen Fragen und zeigen Ihnen den nächsten Schritt.

"Lassen Sie uns prüfen, ob Sie die Herstellerhaftung übernommen haben und leiten Sie die notwendigen Schritte ein, um Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen."

Ihr Experte für CE-Kennzeichnung von Maschinen und Anlagen.